「『図解』と『インフォグラフィック』って何が違うの?」

「プレゼン資料に入れるなら、どっちを使えばいい?」

情報を視覚的に伝える方法として人気の「図解」と「インフォグラフィック」。ですが、この2つの言葉、なんとなく似ていて、いざ使い分けようとすると迷ってしまうことはありませんか?

この記事では、ビジネスの現場でますます重要になってきている「インフォグラフィック」と「図解」の違いを、わかりやすく解説します。

詳しい人

詳しい人言葉の定義や目的の違い、適した使い方、さらには実践的な作成ツールの紹介まで、幅広くカバーしています。

この記事を読めば、資料やWebコンテンツをもっと「伝わる」ものにするためのヒントが得られるはずです。ぜひ最後までお読みください。

「インフォグラフィック」と「図解」の基本的な定義と違い

ビジュアルを使って情報を伝えるという点では共通している「インフォグラフィック」と「図解」。しかし、それぞれの定義や特徴、用途には明確な違いがあります。

「図解」とは?シンプルに情報を整理する手法

図解とは、「図や絵を使って物事の構造や仕組みをわかりやすく説明する手法」です。多くの場合、複雑な概念や関係性を簡略化し、一目で理解できるように視覚的に整理することが目的です。

たとえば、ビジネスフレームワーク(SWOT分析やPDCAサイクルなど)を図解にすることで、言葉だけでは伝わりにくい要素をスッキリと伝えることができます。

図解はあくまで「補助的な説明図」として使われることが多く、文字や文章の内容を視覚的に補完する役割を果たします。

また、PowerPointやGoogleスライド、手書きのホワイトボードなど、どんな媒体でも手軽に作成できるのも特徴です。

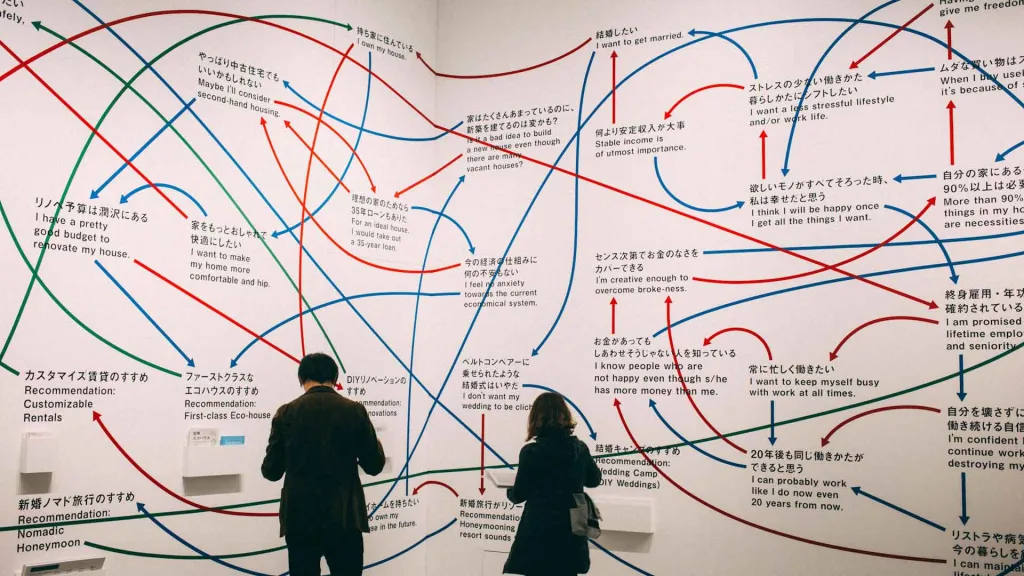

「インフォグラフィック」とは?情報+デザインで魅せる手法

インフォグラフィック(Infographic)とは、「情報(Information)」と「グラフィック(Graphic)」を組み合わせた造語で、視覚的デザインを用いてデータや情報を効果的に伝える手法です。

図解との最大の違いは、情報そのものが「主役」であり、デザイン性も非常に重視される点です。

単に図にするだけでなく、色やフォント、イラスト、アイコンなどを駆使して、ストーリー性のあるビジュアルコンテンツとして構成されることが多いです。

特に以下のような場面で活用されることが増えています:

- SNSやブログなどのWebメディアで視覚的に情報発信する際

- プレゼンや社内共有で、複雑なデータを直感的に見せたいとき

- PR資料やマーケティング資料で印象に残る構成を作りたいとき

インフォグラフィックは、そのデザイン性の高さから「情報を魅せる」ことに長けており、読者や視聴者にとっての記憶定着や理解促進にも効果的です。

ビジネスでよく使われる場面の違い

図解は、社内資料やプレゼン、教育・研修資料など、「理解促進を目的とした説明」の場面で活躍します。簡潔に構造やフローを伝える場に向いています。

一方でインフォグラフィックは、SNS投稿やメディア記事、製品・サービス紹介など、「視覚的なインパクトと理解の両立」が求められる場面でよく使われます。

ブランドの世界観やトーンを視覚に落とし込める点で、マーケティングや広報にも最適です。

目的と表現手法の違いを徹底比較

「図解」と「インフォグラフィック」はどちらも視覚的に情報を伝えるツールですが、その目的や表現方法には大きな違いがあります。

以下は、図解とインフォグラフィックの目的と表現手法の違いです。

| 比べるポイント | 図解 | インフォグラフィック |

|---|---|---|

| 情報の多さ | 必要な部分だけをコンパクトにまとめる | たくさんの情報をひとつにまとめる |

| 作り方の考え方 | 伝えたいことを1つにしぼって分かりやすく | 全体の流れやストーリーを重視する |

| 見せ方の流れ | パッと見てすぐわかる | 見る順番を考えたデザインにする |

| デザインの印象 | シンプルで資料向き | カラフルでWebやSNS向き |

ここでは、情報量、構成、ストーリー性、デザイン性といった観点から、それぞれの特徴を詳しく比較していきます。

情報の量と密度の違い

図解は、伝えたい情報を可能な限りシンプルに要約し、ポイントだけを抽出して示すのが基本です。構造や因果関係、流れを一目で把握できるように作られており、視覚的には比較的「軽め」な印象です。

一方でインフォグラフィックは、複数のデータや情報を統合し、ひとつのストーリーとして視覚化するケースが多く、情報量や密度が高いのが特徴です。単に「見せる」だけでなく、「読ませる」「興味を引く」といった役割も担っています。

たとえば、次のような違いがあります:

- 図解:業務フローの概要、ビジネスモデルの全体像などの要点整理に最適

- インフォグラフィック:売上推移や市場分析などの多角的なデータ提示に向いている

どのような情報を、どのように伝えたいかを意識して使い分けたいところです。

表現の構成と設計思想の違い

図解の設計は、「わかりやすさ」を最優先に構成されます。

基本的には1つのメッセージ、1つのテーマに絞って、シンプルに構造化されたレイアウトが主流です。

情報の精度よりも「伝わりやすさ」が重視されます。

それに対して、インフォグラフィックは「情報全体の物語性」や「デザイン性」を重視した構成になります。文章・アイコン・チャート・写真などを組み合わせ、情報を視覚的にナビゲートするような流れで作られるのが特徴です。

ストーリー性と視線誘導

図解は基本的に「その図だけを見れば完結する」構造になっています。視線の誘導はあまり意識されず、中央に配置された図をパッと見て理解する設計です。

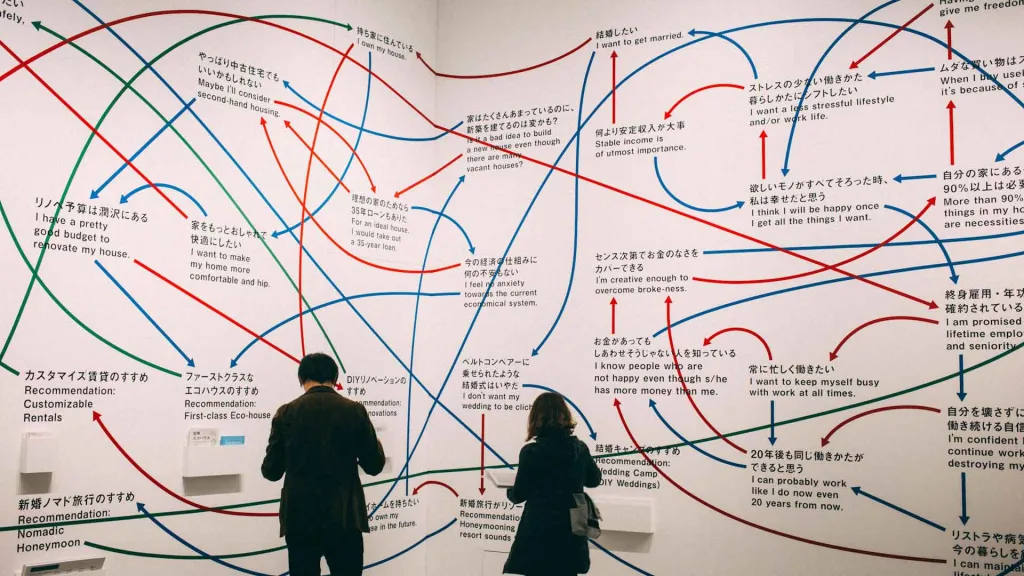

インフォグラフィックでは、「読み進める構造」=視線誘導が重要な要素になります。たとえば左上から右下へと流れるように情報が展開されたり、セクションごとに色分けや線で視線を誘導するなど、設計意図がデザインに強く反映されます。

そのため、インフォグラフィックは読み手の滞在時間を延ばし、興味や関心を引きつける「仕掛け」を含むことが多いのも特徴です。

デザイン性と印象の違い

図解は、どちらかといえば「実用的」「情報整理的」な印象を持ちます。デザイン要素は最小限に抑えられ、機能性や正確性を重視する傾向があります。ビジネス資料や社内向け文書など、堅めのトーンにも適しています。

一方、インフォグラフィックは、カラーリングやフォント、レイアウトの自由度が高く、デザイン性に富んでいます。

視覚的な魅力で読み手を惹きつける要素が多く、プレゼンの冒頭や、Webコンテンツのキービジュアルとしても効果的です。

また、SNSやブログでシェアされることも多いため、「映える」ことも重視されがちです。

用途別に見る効果的な使い分け例

「図解」と「インフォグラフィック」は、それぞれ異なる強みを持っているため、使用するシーンによって適切に使い分けることが効果的です。

ここでは、ビジネス・教育・マーケティングなど、具体的な場面ごとに、どちらを使うべきか、どのように活用すると良いかをご紹介します。

プレゼン資料における使い分け

プレゼンテーションでは、聞き手の理解を助けるために視覚情報が欠かせません。ここでのポイントは、「伝えるスピード」と「記憶への定着力」です。

- 図解が向いている例:

業務フローの説明、組織図、ビジネスモデルの構造など、瞬時に全体像を伝えたいとき。特に口頭説明を補完する役割として使うと効果的です。 - インフォグラフィックが向いている例:

製品紹介のストーリー展開、事業成果の報告、統計データの印象的な提示など、ビジュアルで印象づけたいプレゼンのハイライトに使えます。

たとえば、最初の数枚は図解でシンプルに概要を説明し、最後にインフォグラフィックでインパクトあるまとめを出すと、バランスの取れた構成になります。

マーケティングやSNSでの使い分け

WebコンテンツやSNSでは、視覚的な第一印象がとても重要です。限られた時間でユーザーの関心を惹きつけ、情報を届ける必要があります。

- 図解が向いている例:

ブログ記事内で「要点を整理するための図」として挿入する場合や、サービス内容を簡潔に説明するミニ図など。情報の補助的役割として優秀です。 - インフォグラフィックが向いている例:

SNSでの拡散を狙ったビジュアルコンテンツ、複数のデータを組み合わせて価値ある情報として発信する場面など。ブランドイメージやトーンに合わせたデザインで、読者の心に残る表現が可能です。

SNSで活用することを意識するのであれば、インフォグラフィックの方が向いているかもしれません。

教育・研修資料における使い分け

教育現場や企業の研修など、知識の定着が重視される場面では、「分かりやすさ」と「繰り返し利用のしやすさ」がカギになります。

- 図解が向いている例:

手順の説明、フローの確認、チェックリストの提示など。何度見返しても分かりやすく、学習効率の高い資料として効果的です。 - インフォグラフィックが向いている例:

学習意欲を高める導入資料や、テーマ全体を概観するまとめ資料として。視覚的に飽きさせず、記憶に残りやすいレイアウトを活かせます。

たとえば、学習単元の最初にインフォグラフィックで全体像を提示し、詳細は図解で一つずつ解説するという構成も効果的です。

社内報やレポート資料における使い分け

社員向けの社内報や業務レポートでも、伝わる資料づくりは重要です。

- 図解が向いている例:

部署間の関係、KPIの構造、業務プロセスなど、「整理された情報」を提供する場面に向いています。 - インフォグラフィックが向いている例:

年次報告書での成果報告、従業員アンケートの結果共有、プロジェクトの進捗レポートなど、視覚的に強く印象づけたいときに最適です。

社内広報でも、グラフィカルな資料は読まれる率を高めるだけでなく、従業員の理解度やエンゲージメントの向上にも寄与します。

インフォグラフィックに向いている情報と図解に向いている情報

図解とインフォグラフィックは、それぞれ得意とする情報のタイプがあります。

以下は、インフォグラフィックに向いている情報と図解に向いている情報の比較です。

| 情報の種類 | 図解 | インフォグラフィック |

|---|---|---|

| 数字や統計データ | あまり向いていない | 数字を視覚的に見せたいときに最適 |

| 概念や構造の整理 | 関係性や流れをシンプルに伝えたいときに便利 | 内容にストーリー性があるときに効果を発揮 |

| 比較や分類 | 表やマトリクスで見比べやすくしたいときに向いている | 多くの違いを読み進めながら伝えたいときに適している |

| ビジュアルの印象 | 実用的で落ち着いた印象 | デザイン性が高く、目をひく見た目に仕上がる |

この章では、どんな情報をどちらの形式で表現するのが効果的かについて、情報の種類別に整理してご紹介します。

数値や統計データはインフォグラフィック向き

数字を多く含む情報や、統計的なデータを視覚的に訴求したいときは、インフォグラフィックの出番です。

たとえば次のようなケースです:

- 売上推移のビジュアル化

- アンケート結果のグラフィカルな提示

- 国別・地域別の比較データ

- 業界トレンドや市場分析のサマリー

インフォグラフィックでは、円グラフ・棒グラフ・マップ・アイコンなどを組み合わせて、複雑なデータを直感的に伝えることができます。

視覚的に「パッと見て意味が伝わる」だけでなく、ストーリー性を持たせて読者の印象に残すことも可能です。

特に、SNSやWeb上で「データに基づいた説得力のあるコンテンツ」を発信したいときには、インフォグラフィックが最適です。

概念や構造の整理は図解が得意

一方で、概念の関係性や構造的な仕組みを説明したい場合は、図解が非常に効果的です。

例としては以下のようなケースです:

- ビジネスモデルの構造

- 商品サービスの利用フロー

- 業務手順・操作マニュアル

- 因果関係やプロセスの整理

図解は情報を階層的・順序的に整理して見せるのが得意であり、複雑な内容を簡潔にまとめて伝えるのに向いています。特に「順番」や「位置関係」に意味がある情報の場合、図解は読者の理解をぐっと助けてくれます。

また、図解は「学び」や「教育」との親和性も高く、学習コンテンツやマニュアル制作の場面でも重宝されます。

比較・分類にはどちらも活用可能

比較や分類をビジュアル化する場合、図解・インフォグラフィックのどちらも使えますが、目的に応じて選ぶのがコツです。

- 図解を使うなら:

表形式やマトリクスなど、「一目で比較できる」ことが重視される場面に最適です。たとえば「A社とB社の違い」や「選択肢の整理」などに使えます。 - インフォグラフィックを使うなら:

比較情報を「読み進めるストーリー」として見せたい場合に有効です。例えば、「AとBの違いを視覚的に解説する記事」や「製品別の特徴をアイコン付きで紹介するSNS投稿」など、情報量が多いときにも向いています。

情報の粒度や、読み手に与えたい印象によって、どちらを選ぶかを決めると良いでしょう。

視覚的に惹きつけたいならインフォグラフィック

もう一つの判断基準として、「見た目のインパクトを重視するかどうか」も重要です。

- ブランドの世界観を反映させたい

- 色やフォント、アイコンで「読者の感情」に訴えたい

- 視線誘導や物語の流れで、長く読んでもらいたい

こういった目的があるなら、インフォグラフィックの方が断然おすすめです。

見た瞬間に惹きつけるデザインは、広告やSNSでの訴求力を高めるうえでも効果を発揮します。

一方、図解は「伝える」ことに特化した堅実なツール。読み手に「わかりやすさ」や「安心感」を与えたいときには、図解が最適です。

無料&有料ツールで作る!初心者向け作成方法

「図解」や「インフォグラフィック」を作成したいけれど、デザインスキルに自信がない…という方も多いのではないでしょうか?

でもご安心ください。現在は、初心者でも簡単にプロっぽいビジュアルが作れるツールが多数存在します。

ここでは、初心者におすすめの無料&有料ツールを紹介しながら、作成の流れや注意点、活用のコツも解説していきます。

Canva(キャンバ)|初心者の最強味方

Canvaは、インフォグラフィックも図解も両方作れる、非常に使いやすいクラウド型のデザインツールです。無料プランでも多数のテンプレートやアイコン、フォントが使え、直感的な操作が魅力です。

Canvaの詳細ガイドや活用法については、Canvaの基本的な使い方 の記事でも詳しく紹介しています。

PowerPoint・Googleスライド|図解作成の定番

資料作成の王道ツールといえば、PowerPointやGoogleスライド。特に図解を作成する際には、多くの人が最初に触れるツールでしょう。

PowerPointなら図形の整列やグループ化、配色の調整も簡単で、構造を重視した図解づくりに最適です。

Visme(ビズミー)|インフォグラフィック特化型ツール

Vismeは、ビジネスデータや統計情報を美しく、かつ効果的に表現するのに長けたツールです。マーケターやレポート作成者に特に支持されています。

Vismeはデザイン+データの両立をしたい人におすすめ。見た目もプロフェッショナルで、「説得力ある資料づくり」に向いています。

作成時の注意点とテンプレート活用のコツ

ツールを使えば簡単に見栄えのよい図が作れますが、以下の点に注意するとさらに効果的な仕上がりになります。

情報を詰め込みすぎない

特にインフォグラフィックでは、「魅せたい」という思いが強くなりがちですが、詰め込みすぎるとかえって伝わりにくくなります。

主役となるメッセージを1つに絞ることが大切です。

色使いとフォントは統一する

カラフルにしすぎると情報が散漫になってしまうため、ブランドカラーやテーマに合った色を2〜3色に絞るのがおすすめです。

フォントも基本は1〜2種類で統一感を出しましょう。

テンプレートは「編集して使う」

テンプレートは便利ですが、そのまま使うと「誰かのコピー」になってしまいます。

必ず自分の情報に合わせてカスタマイズし、伝えたい内容に最適化しましょう。

デザイン初心者が陥りがちな失敗と改善ポイント

ここでは、デザインに慣れていない方がやりがちな失敗例と、それを改善するための具体的なポイントをご紹介します。

失敗1|情報を詰め込みすぎて読みにくい

初心者がよく陥るのが、「あれもこれも伝えたい」という気持ちから、1枚のビジュアルに過剰な情報を盛り込んでしまうことです。

文字だらけ、図だらけの資料は、かえって見る気を削いでしまいます。

改善ポイント

・伝えたいメッセージは1つに絞る

・補足情報は別スライドや注釈に分ける

・図や文字の余白をしっかり確保して「呼吸するデザイン」を意識する

「見やすい」=「余白がある」ことは非常に重要です。

失敗2|色使いに統一感がない

カラフルにしすぎたり、意図のない色使いをしてしまうと、視線が散って重要な情報が伝わらなくなることがあります。

改善ポイント

・メインカラー+サブカラー+アクセントカラーの「3色以内」にまとめる

・色には意味を持たせる(例:赤=警告、青=信頼、緑=成長)

・ブランドカラーやトーンに沿った配色を意識する

Canvaなどのツールには「カラーパレット機能」があるので、あらかじめ配色を決めてから作り始めるのがおすすめです。

H失敗3|フォントが多すぎて雑多な印象に

フォント(書体)をむやみに使い分けると、統一感がなく読みにくいデザインになってしまいます。

改善ポイント

・基本フォントは1種類、多くても2種類まで

・見出しと本文で使い分けると情報の階層が分かりやすい

・太字・サイズ・色のバリエーションでメリハリをつける

読みやすさと統一感を両立させることで、視線誘導もスムーズになります。

失敗4|アイコンや画像を使いすぎる、もしくは使わなすぎる

図解やインフォグラフィックの魅力は「視覚的に理解できること」ですが、アイコンや画像を多用しすぎると、逆に雑然としてしまう恐れがあります。逆に、まったく使わないのも情報が硬くなりすぎます。

改善ポイント

・キー情報にだけアイコンを配置し、視線を誘導

・内容に合ったイメージ画像を1枚使うだけでも印象が変わる

・同系統のアイコン・イラスト素材を使ってトーンを揃える

無料で統一感のあるアイコン素材を探したいときは、「Flaticon」や「Iconmonstr」などのサイトも便利です。

失敗5|視線の流れを意識していない

人は視覚情報を見る際、自然と左上から右下へ視線を動かす傾向があります。

この視線の流れに逆らうようなデザインは、読みにくさを生みます。

改善ポイント

・情報の並びを左上→右下に配置する

・色や矢印で流れを示す

・セクションごとに背景や区切り線で構造を明確にする

特にインフォグラフィックでは、「物語を読ませる」ような設計が重要になるため、視線の導線設計は意識すべきポイントです。

まとめ:使い分けを理解して、伝わる資料をつくろう

図解とインフォグラフィックは、どちらも視覚的に情報を伝える優れた手法ですが、それぞれの目的や役割には明確な違いがあります。

- 図解は「わかりやすく整理する」ことに長けており、ビジネスや教育などの現場で重宝されます。

- インフォグラフィックは「魅せながら伝える」ことが得意で、SNSやマーケティング領域で高い効果を発揮します。

大切なのは、「なんとなく」で使うのではなく、伝えたい内容や目的に合わせて最適な形式を選ぶことです。

この記事で紹介した比較ポイントやツール、作成時の注意点を活かして、より相手に伝わりやすい情報発信を目指してみましょう!